Novità: Tutti gli appuntamenti con il Ciprel (Centro Internazionale di Preghiera Laicale ispirato agli scritti di Maria Valtorta):

-

S. Rosario con i testi di Maria Valtorta – (Tutti i giorni alle 14,30 e alle 20,30 fino al 29 marzo)

-

Via Crucis con i testi di Maria Valtorta (Tutte le domeniche alle 15,00 dal 22 febbraio al 29 marzo)

-

Lettura e studio dei Salmi (Tutti i sabati alle 17,30 dal 21 febbraio al 27 giugno)

(Gli incontri avranno luogo nei locali predisposti dalle Edizioni Cattoliche “La Casa di Miriam” – Info: Piazza del Monastero 3 Torino Tel. 3405892741)

Preghiera di benedizione al Sacro Cuore di Gesù ***

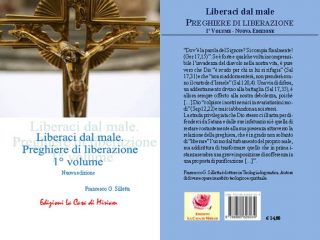

4 Volumi: “Liberaci dal male. Preghiere di liberazione” – di Francesco Gastone Silletta

Ti lodiamo e ti benediciamo, dolcissimo cuore di Gesù, per tutto l’infinito amore che lasciandoti trafiggere per noi, ci hai comunicato e continui inesauribilmente a riversare su di noi, immeritevoli di tanta grazia. Ti lodiamo oggi, in questo momento in cui tu, cuore santo, volgi a noi la tua misericordia, e sebbene siamo anime peccatrici e indegne del tuo amore, ci esorti a sperare nella pietà di Dio, a confidare in ciò che umanamente appare impossibile, cioè che un Dio possa amare in un simile modo delle creature così immeritevoli e peccatrici. Per questo ti lodiamo gioiosi, anche per tutti quelli che in questo momento non ti lodano, o ti offendono nei tanti modi con i quali il tuo Nemico li ammaestra contro di te. Sii tu benedetto nei cieli e sulla terra, cuore santissimo del Dio incarnato, affinché ovunque si espanda la potenza del tuo amore e ad ogni anima sia data la possibilità di conoscerti, e conoscendoti di amarti, e amandoti di pentirsi ottenendo il tuo perdono. Nella tua infinita bontà tu vuoi salvare gli uomini, per condurli nel tuo Regno, e sei molto più lieto di premiare le anime, piuttosto che di castigarle. Per questo ti chiediamo di non castigarci e di liberarci da tutto ciò che, in qualsiasi modo, ci leghi ancora al peccato. Noi infatti vogliamo essere come tu ci vuoi, e domandiamo che tutti gli uomini lo diventino, affinché per nessuno sia vano il tuo sacrificio, purissimo cuore di Gesù, trafitto dalla lancia affinché fosse a tutti manifesta l’estensione dell’amore di Dio. Grazie, cuore di Gesù, per come ci hai amati e per il modo ineffabile con cui ancora ci ami, attendendo che tutti possiamo divenire santi come tu ci vuoi. Liberaci per questo, cuore santo di Gesù, da ogni condizionamento del passato e da tutti gli effetti su di noi o sul prossimo dei nostri peccati. Tu che ti sei donato per noi, dona ai nostri cuori l’imitazione di te, affinché immersi nel tuo amore e del tuo amore, il peccato non si appropri mai più di noi, e liberi dal male, possiamo essere totalmente gioiosi verso l’adempimento della tua volontà, che è il miglior premio possibile per noi. Amen.

*** Francesco G. Silletta

Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam

Piazza del Monastero, 3 – Torino

Tel. 3405892741

www.lacasadimiriam.altervista.org

Disponibile il testo:

“Il Pensiero che diventa Parola” –

TEOLOGIA TRINITARIA alla luce degli scritti di Maria Valtorta

VOLUME 1: Excursus storico-introduttivo sulla teologia trinitaria nei secoli –

di Francesco Gastone Silletta – 15,00 € – 260 pagine – Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam – Piazza del Monastero, 3 – Torino Tel. 3405892741 www.lacasadimiriam.altervista.org

Indirizzo: Piazza del Monastero, 3 – Tel. 3405892741 – Torino info@edizionilacasadimiriam.it

I testi pubblicati da Francesco Gastone Silletta

(Dottore in teologia dogmatica – Titolo conseguito presso la Pontificia Università della Santa Croce) :

di Francesco Gastone Silletta € 7,50

di Francesco Gastone Silletta € 7,50

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 19,00

di Francesco Gastone Silletta € 19,00

di Francesco Gastone Silletta € 19,00

di Francesco Gastone Silletta € 19,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,50

di Francesco Gastone Silletta € 7,50

di Francesco Gastone Silletta € 37,00

di Francesco Gastone Silletta € 37,00

di Francesco Gastone Silletta € 37,00

di Francesco Gastone Silletta € 37,00

di Francesco Gastone Silletta € 19,00

di Francesco Gastone Silletta € 19,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 10,00

di Francesco Gastone Silletta € 10,00

di Francesco Gastone Silletta € 10,00

di Francesco Gastone Silletta € 10,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 12,00

di Francesco Gastone Silletta € 25,00

di Francesco Gastone Silletta € 25,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 6,00

di Francesco Gastone Silletta € 6,00

di Francesco Gastone Silletta € 8,00

di Francesco Gastone Silletta € 8,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 7,00

di Francesco Gastone Silletta € 8,00

di Francesco Gastone Silletta € 8,00

di Francesco Gastone Silletta € 6,00

di Francesco Gastone Silletta € 6,00

di Francesco Gastone Silletta € 10,00

di Francesco Gastone Silletta € 10,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

di Francesco Gastone Silletta € 15,00

Novità:

Nasce a Torino il Ciprel

(Centro Internazionale di preghiera laicale)

ispirato all’insegnamento di Maria Valtorta. Gli incontri si terranno una volta al mese,

nella Chiesa di San Benedetto, la domenica pomeriggio

Il Libretto costitutivo

© Edizioni La Casa di Miriam

“La preghiera è azione d’amore”

In un passo della sua opera più conosciuta, ovverosia “L’Evangelo come mi è stato rivelato”, Gesù dice alla Valtorta: “Quando pregate, unitevi sempre, sempre, sempre a me. Io pregherò a voce alta per voi, coprendo la vostra voce di uomini con la mia di Uomo-Dio. Io metterò sulle mie mani trafitte la vostra preghiera e l’eleverò al Padre. Diverrà ostia di pregio infinito. La mia voce fusa con la vostra salirà come bacio filiale al Padre, e la porpora delle mie ferite farà prezioso il vostro pregare. Siate in me se volete avere il Padre in voi, con voi, per voi” (Volume I, Capitolo 44,14).

Con queste parole, Gesù ci indica una duplice latitudine fondamentale della preghiera. La prima riguarda essa stessa in quanto tale, come colloquio dello spirito con Dio. Essa, quanto più è limpida, umile, sincera, fervente, continuativa nello spirito, tanto più manifesta la sua fecondità e si traduce in grazia da parte di Dio.

La seconda, invece, partendo da questo presupposto, esprime ed insieme esalta la funzione mediatrice del Figlio presso il Padre, in relazione alle preghiere che noi gli offriamo. Lui si dichiara unito a noi, “amplificatore” presso il Padre delle nostre intenzioni, purificatore della inevitabile umanità della nostra spiritualità, mediante l’intercessione della sua umano-divinità presso il Padre. Con Gesù accanto – e ci è accanto ogni volta che due o tre (cifra evidentemente simbolica per rendere l’idea di una “comunità” di persone) si riuniscono nel suo Nome e invocano Dio, nel comune linguaggio della preghiera, cf. Mt 18,20 – Gesù agisce con la sua presenza filiale, accogliendo le nostre intenzioni e consegnandole, nel lavacro purificatore del suo sangue, al Padre in nostro favore.

Questa duplice latitudine della preghiera, della quale spesso non siamo attualmente consapevoli, può spronarci, da un lato, a un impegno maggiore nella dedizione oratoria e, dall’altro – alla luce della compartecipazione di Gesù alla nostra spirituale attività – rinnovare la nostra speranza, sapendo che ci ode colui che invochiamo e che è cosciente di ciò che domandiamo colui a cui ci rivolgiamo (cf. Sal 93,9).

La presenza di Gesù non soltanto “al di là” della nostra preghiera (nel senso stretto del termine, cioè estrinseco a essa), ma più intimamente nel “qui” dinamico della preghiera stessa (ossia nella sua stessa elaborazione), rende insieme più entusiasmante e responsabile la preghiera stessa. L’entusiasmo è dovuto dal superamento metodico – prodotto dalla compartecipazione di Gesù – di alcuni monotoni formalismi stilistici, linguistici o di altra natura che, a motivo di una spenta e stagnante, infeconda “automaticità”, non esaltano lo spirito nella sua sete di Dio e, prima o poi, stancano l’orazione e inducono ad abbandonarla. La responsabilità, dal canto suo, sorge dalla consapevolezza della presenza viva e insieme vivificante la nostra preghiera che Gesù ci offre, e che quindi non può essere emarginata dal soggettivismo dell’orante.

Pregare insieme, con questi fondamenti di coscienza, assume tutta un’altra forma esperienziale, non più solo connessa al puro “senso del dovere spirituale”, né a quel fenomeno che in certi casi sopraggiunge nello spirito quando si soffre, ossia quel ricorso alla preghiera “angosciata”, non essendo radicata in alcuna predisposizione spirituale.

Come dice Gesù alla Valtorta, “liberatevi dalle misure nel pregare” (Ivi, Volume 3, Capitolo 172,6), “La preghiera è azione d’amore” (Ivi).

Se siamo consapevoli di ciò, allora la preghiera diviene un flusso fecondo di comunione con Dio, senza alterazioni prodotte dal superficialismo del cuore, dalla distrazione dell’intelletto o dall’inedia dello spirito.

La pace come disposizione dello spirito

In un altro momento dell’opera valtortiana, Gesù dice: “Mettetevi nella pace della vostra dimora e soprattutto nella pace della vostra dimora interiore e parlate, angelo di carne fiancheggiato dall’angelo custode, al Re degli angeli […]. Lasciate fuori tutto quanto è mondo” (Ivi).

La pace, nel senso di questa esortazione di Gesù, è il contrario dell’inquietudine e dell’agitazione: esse sono infatti nemiche della fecondità della preghiera, poiché la veicolano verso un errato intendimento di se stessa. Ciò non implica che la preghiera non sorga spesso da contesti o da esperienze di dolore, talvolta intenso, che in qualche modo rendono “sofferta” la preghiera. Gesù non esige che siamo insensibili alla sofferenza. Piuttosto, ci illumina relativamente a quello che nella parabola del seminatore egli stesso ci narra e che può soffocare, come delle spine, il buon esito della preghiera. Queste spine possono rappresentare un simbolo per diverse realtà dell’anima, tutte accomunate, però, dal limite che pongono alla fiducia e alla speranza, le quali devono sostenere la preghiera, essendo questa, come si è visto sopra, un atto di carità. La necessità della pace interiore, quando si prega, diviene quindi fondamentale e, se assente a livello basico, essa va costruita con la preghiera stessa, pregando che Dio conceda una equilibrata condizione di pace nello spirito, affinché la preghiera raggiunga la sua auspicata forma e non venga condizionata da rumori interiori di agitazione o di sfiducia.

Come infatti Gesù ancora istruisce la Valtorta, “la preghiera non è nell’atto, ma nel sentimento” (Ivi, Volume 4, Capitolo 261,5). Ciò non significa che la ragione, nel senso qui dell’attività intellettuale, sia estranea alla preghiera che Gesù insegna. Tanto il cuore quant l’intelletto sono coinvolti nell’unità del soggetto nel tempo del suo colloquio orante con Dio. Piuttosto, tali parole liberano l’idea di una preghiera “standardizzata”, che debba avvenire sempre nei medesimi luoghi o contesti per essere feconda. Gesù qui sta parlando a dei contadini, oppressi dal molto lavoro, ai quali vuole evidenziare come anche nel contesto lavorativo, sussistendo il fondamento della pace interiore, sussiste la preghiera stessa.

La pace interiore conduce, inoltre, a non pensare ai propri peccati nell’atto del pregare. La coscienza del peccato “attuale”, infatti – non quella dell’essere dei peccatori in senso lato – rischia di agitare lo spirito, scosso dal pensiero del peccato, e di creare una disarmonia nella preghiera. L’abbandono nelle mani di Dio, che la preghiera presuppone, consegna a Dio anche l’inquietudine del peccato nell’ottenimento della pace.

La fede nella potenza della preghiera

Nel contesto dei suoi insegnamenti sulla preghiera dati alla Valtorta per il tramite della sua opera, vi è quello di credere con tutto se stesso nella efficacia che – ponendosi con le giuste condizioni spirituali dinanzi a Dio – la preghiera ottiene, anche se secondo forme, modi e tempi che solo Dio conosce, ciò che di santo ad essa è intrinseco. La preghiera, in tal senso, non è mai vana, né inutile. Gesù lo afferma chiaramente, ci vuole “fede nella potenza della preghiera” (Ivi, Volume 1, Capitolo 46,5). Ciò non deve, tuttavia, essere utilizzato nella prospettiva di un accomodamento umano, tipico di chi prega solo quando ha bisogno di qualcosa di urgente (e solitamente di natura materiale) e “pretende” che “immediatamente” gli sia dato ciò che domanda.

Sebbene, infatti, nell’opera della Valtorta Gesù esorti a chiedere senza riserve a Dio ciò che si ritiene necessario (cosa che accade anche nei Vangeli, cf. il “chiedete e vi sarà dato” di Mt 7,7-8 e Lc 11,9-13), al contempo esorta a non cadere nell’atto di “tentare Dio”, pretendendo un immediato riscontro (e su basi soltanto umane e personali) di ciò che si è chiesto.

Aver fede nella preghiera, secondo l’insegnamento che Gesù ci trasmette attraverso l’opera valtortiana, si inserisce coerentemente nel più grande insegnamento che egli stesso ci lascia nell’opera[1] e sul quale torneremo più avanti, ma che qui sottolineiamo nella sua sostanza obbedienziale, da un lato, e nella sua forma fiduciale, dall’altro. Cosa significa, tutto ciò?

Significa che se Gesù ci esorta a “chiedere a Dio”, nella preghiera, ciò di cui abbiamo bisogno, al contempo ci insegna a deporre ogni attesa nella nostra condizione filiale rispetto al Padre, che sa di che cosa (veramente) abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo (cf. Mt 6,8). La sostanza da noi definita obbedienziale della fede nella potenza della preghiera, si manifesta nella non fuoriuscita da questo insegnamento, “obbedendo” alla speranza che il Padre intervenga provvido e sollecito a colmare quelle nostre necessità che egli conosce prima e meglio di noi. La forma fiduciale si manifesta, invece, nel riposo su quella conoscenza di Dio che ci garantisce, nello spirito, la consapevolezza del suo amore per noi, che lo induce ad arricchirci costantemente dei suoi doni, fra cui fondamentale e infinito è quello del suo perdono: “La preghiera fidente può mutare un castigo in benedizione”, afferma Gesù nell’opera della Valtorta (L’Evangelo, Volume 5, Capitolo 352,11).

La consapevolezza di come Dio ascolti la nostra preghiera e ne assecondi il santo proposito, ci aiuta a trasformare la nostra vita in un continuo, dolce e mai egoistico colloquio con Dio, come Gesù stesso ci insegna: “La preghiera perseverante apre il Cielo, e la fede salva l’anima in qual che sia il modo che la preghiera sia ascoltata ed esaudita” (Ivi, Volume 8, Capitolo 505,6).

La preghiera come acquisizione e perfezionamento della conoscenza di Dio

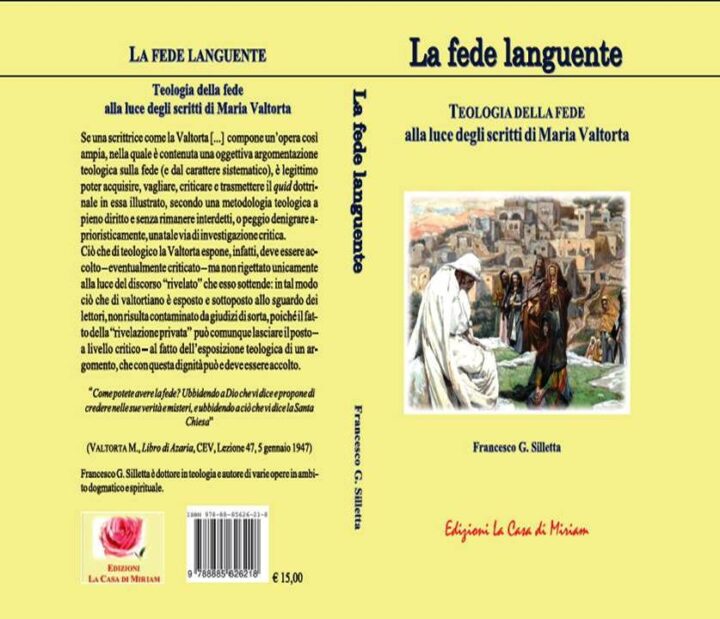

Nell’opera citata in precedenza nella nota n°1, cioè “La fede languente”[2], si è descritta la fede – insegnata da Gesù alla Valtorta – come “possibilità di salvezza” che si realizza in tre forme distinte (quelle della conoscenza, della fiducia e dell’adesione), ma tenute insieme da una sostanza comune, ossia l’obbedienza. Qui, tuttavia, ci interessa comprendere la prima di queste forme citate, ossia quella della conoscenza di Dio. Se essa, infatti – al di là degli infiniti studi su questo tema – è anzitutto un dono di Dio che parte da un suo libero disegno, siamo tuttavia noi che questo dono dobbiamo accogliere e fare fruttificare. La preghiera è il veicolo fondamentale di questa acquisizione. Gesù dice alla Valtorta, per esempio: “Prima o poi dovrete riconoscere questa Bontà intelligente che vi cura” (Quaderni del 1943, X, Capitolo 190, 29 novembre 1943). Se preghiamo con umiltà e costanza, la conoscenza di Dio si svela anche al nostro intelletto e al nostro cuore. Conoscere Dio, infatti, è salvezza eterna, poiché si comprende – e nella comprensione si aderisce – chi è Dio, l’infinità del suo amore, la sua chiamata per ognuno di noi affinché, in eterno, abbiamo parte con lui[3]. In questo senso, la preghiera dispone ed alimenta, già in questa vita, tale riconoscimento di Dio, nel senso qui di una oggettivazione della sua esistenza, del suo amore e, ancora di più, della sua presenza accanto a ognuno di noi. Per questo motivo l’angelo Azaria (che si è rivelato alla Valtorta come il suo angelo custode) ci insegna a pregare, nello sviluppo della nostra fede, dicendo: “Ti prego perché si compia ciò che è tua gloria e ciò che può essere santificazione dei fratelli” (Libro di Azaria, Capitolo 15, 2 giugno 1946).

Pregare perché Dio sia glorificato, infatti, è pregare che egli si manifesti nella sua essenza di amore: ciò implica domandare che Dio sia conosciuto e, per mezzo di questa sua conoscenza, l’uomo sia santificato.

Il metodo del Ciprel

Con una frase molto semplice, possiamo dire che il metodo di preghiera del Ciprel è l’illuminazione della coscienza mediante il colloquio continuo dello spirito con Dio. Tre termini vengono qui necessariamente a dover essere intesi.

Il primo termine è quello di illuminazione. Nell’opera già citata in precedenza, “La fede languente”, si è descritta l’illuminazione come la terza forma della conoscenza di Dio (la prima è quella della Scrittura, la seconda è quella della natura). A questa forma di conoscenza, si è associata l’esperienza dei Magi, come testimoniata dalla Valtorta. Essi, “illuminati” dalla stella, si sono fidati di Dio e, avendolo previamente conosciuto nelle loro conoscenze personali, lo hanno poi adorato quando ne videro l’incarnazione nel Figlio.

Nel nostro orientamento spirituale, proponiamo un simile percorso: dal nostro cuore alla culla di Betlemme, da quest’ultima al Calvario e da qui, infine, al monte dell’ascensione, seguendo l’illuminazione della nostra “stella” (la preghiera), che ci orienta alla conoscenza di Dio mediante la Sacra Scrittura e la contemplazione della natura.

Il secondo termine è un aggettivo, ossia quello di “continuo”. Esso viene impiegato già nel Nuovo Testamento per definire l’inesauribilità della voce orante che si deve elevare a Dio. In Maria Valtorta, tale necessità di una preghiera “continua” ha il senso di una risposta, più che di una proposta, alla “continuità” con cui Dio ama l’uomo e gli concede (spesso senza che questi lo veda e lo ringrazi) i benefici della sua grazia.

Il terzo termine è, infine, quello stesso di “spirito”. La Valtorta ha delle specificazioni molto attente e puntuali su questo termine, il cui senso nel linguaggio contemporaneo è spesso confuso e talvolta emarginato. Lo spirito è creato direttamente da Dio, è la “parte” (cf. qui la nota n° 3) eletta dell’anima, nella quale dimora la somiglianza con Dio. Come dice Gesù, “la somiglianza con Dio […] è in questo spirito, atomo dell’infinito Spirito, che rinchiuso in angusta e precaria carcere attende e anela di ricongiungersi alla sua Sorgente e condividere con Essa libertà, gioia, pace, luce, amore, eternità” (Quaderni del 1943, X, Capitolo 190, 29 novembre 1943).

In tal senso, la preghiera è vita dello spirito, poiché lo illumina e ne rende feconda la somiglianza con Dio.

Tornando, così, all’iniziale definizione del nostro metodo di preghiera (l’illuminazione della coscienza mediante il colloquio continuo dello spirito con Dio), ci si propone di intraprendere degli itinerari spirituali, in cui, nel confronto comunitario ed individuale, si possa percepire questa fondamentale illuminazione di coscienza e, per progressioni continue prodotte dalla grazia, si possa raggiungere un livello sempre più trasformante lo spirito nella sua unione di somiglianza con Dio.

Dice infatti Gesù a Maria Valtorta: “Occorre tendere ad essa con tutte le vostre forze, con tutte le vostre generosità. Senza voltarsi indietro a guardare ciò che si lascia. Senza fermarsi mai. Senza stancarsi. Il premio giustifica l’eroismo, perché il premio è tuffarsi nel godimento dell’Amore, avere perciò Dio come lo avrete in Cielo” (Ivi). Con queste parole la “continuità”, sopra menzionata come caratterizzante il nostro metodo di preghiera, viene sviscerata nella sua significazione, che più che non temporale, è di tipo volitivo: “Non stancarsi mai”.

Come attualizzare la continuità della preghiera

Nel Nuovo Testamento, sia nei Vangeli che, in modo speciale, nelle lettere di Paolo, quando si parla della necessità della preghiera, viene evocata insieme la necessità della sua continuità. La Valtorta riprende questa tematica e, mediante un approfondimento spirituale, ci aiuta sia a capire “perché” la preghiera debba essere “continua”, sia “come”, a livello pratico, essa si possa attualizzare, nella concretezza della nostra vita. Il Ciprel assume l’insegnamento valtortiano e lo propone come prassi metodica spirituale.

Dice, per esempio, Gesù alla Valtorta che la preghiera non è feconda unicamente nella forma estetica ed esteriore con cui uno prega, poiché, come abbiamo visto sopra citando quei contadini ammaestrati da Gesù, essa può raggiungere l’intimità divina anche nel contesto lavorativo ordinario. La continuità è infatti dello spirito in colloquio con Dio, non della forma esteriore: si può, quindi, mantenere viva la continuità della preghiera anche se l’oggettività esistenziale “interrompe”, con le sue necessità ordinarie (lavoro, famiglia, ecc.) una determinata istanza oratoria. Ciò non implica che, inversamente, si possa rinunciare, a motivo di qualsiasi esigenza della vita, a dei momenti specifici in cui ci si isola dalle vicende esterne e ci si decide per uno speciale investimento nella preghiera. La continuità si garantisce, quindi, solo riuscendo a mantenere viva la preghiera indipendentemente dall’attualità che uno sta vivendo, sia quella del caos nel mondo o quella di un isolamento spirituale. Anche la Madonna, parlando alla Valtorta, le confida come, al di là delle vicende e degli eventi concitati e dolorosi, non sia mai mancata in lei, e nel suo sposo Giuseppe, la disposizione alla preghiera, senza che nulla potesse condizionare la volontà dello spirito al colloquio con il Signore.

È dunque l’aspetto “volitivo” quello caratterizzante il metodo spirituale del Ciprel: suscitare una volontà di continuità di comunione con Dio (al di là dei contesti “attuali”, sempre diversi), mediante una preghiera che, se illuminata, non risente in alcun modo del contesto in cui essa viene proferita, essendo lo spirito soggettivo “continuamente” presso Dio.

In tal senso, il Ciprel, di valtortiana ispirazione, si può definire, senza accuse di controsenso, una dimora di preghiera al contempo collettiva e individuale. Se si è detto, infatti, che la continuità della preghiera – che Gesù stesso ci domanda – viene generata dall’unione dell’io con Dio, la sua concretizzazione è dunque data dal superamento dell’opposizione fra individuo e collettività, fra vita soggettiva e comunitaria.

Per questo, nel suo proposito metodico che abbiamo definito “illuminativo”, il Ciprel da un lato organizza degli incontri di preghiera e di meditazione “comunitari”, ma dall’altro pone le basi affinché a livello individuale il soggetto permanga ovunque, anche al di fuori del Ciprel, in una illuminata e continuativa condizione di preghiera, avente cioè l’anima orante in ogni contesto della sua soggettiva esistenza. Ciò si collega con quello che Gesù, in un passo valtortiano, dice ai discepoli relativamente al tempo in cui si troveranno da soli fra i pagani: suscitare il loro stupore nel vedere in che modo, ovunque, vivano la loro fede, in modo da convertire, prima o dopo, i loro cuori.

La centralità del cuore

“Centro” è un titolo con cui qualifichiamo il Ciprel non tanto dal punto di vista dell’organizzazione, quanto piuttosto da quello del “cuore”, da cui la preghiera sorge e si diffonde in tutta la persona e, mediante la persona, nel mondo. Gesù dice per esempio alla Valtorta che lì dove il cuore è, lì convergono l’intelletto, la parola, lo sguardo, l’azione (cf. L’Evangelo come mi è stato rivelato, Volume 3, Capitolo 172,5). Il cuore è il centro della persona nel suo riconoscersi creatura bisognosa del Padre. L’illuminazione che al Ciprel si cerca di infondere nel soggetto, è l’importanza di una preghiera che sorga dal cuore: in tal modo, la continuità di cui sopra si è parlato è in parte già garantita, poiché ciò che dimora nel cuore, accompagna il soggetto ovunque egli vada. L’origine “dal cuore” della preghiera è attestazione, inoltre, della sua sincerità. Chi prega al Ciprel, secondo l’insegnamento della Valtorta, prega Dio, unicamente al fine di ottenerne la compagnia spirituale, il confronto personale, la fusione interiore. Non si cercano, cioè, altri fini umani per l’ottenimento dei quali, talvolta, la preghiera è un puro mezzo. Gesù dice: “Lasciate ai superbi e ai falsi questa povera gloria! Lasciate ai superbi e ai falsi questa effimera ricompensa” (Ivi, 172,4). Noi dobbiamo ottenere che la preghiera che noi stessi pronunciamo abbia il linguaggio del cuore, l’ispirazione dal cuore, l’origine nel cuore. In ambito teologico, nei secoli, si è spesso dibattuto sul modo ebraico (per alcuni oggi superato) di intendere questa centralità del cuore; alcuni hanno trasferito all’intelletto (nel senso dell’attività razionale) tale primato; altri lo hanno posto in seno alla volontà (nella capacità di scelta e di decisione). Al Ciprel, tuttavia, si ritorna alla semplicità del cuore, senza inseguire le dicotomie prodotte dai pensamenti teologici. In tal senso, l’illuminazione si dirà ottenuta, almeno nella sua insipienza spirituale, quando il soggetto avrà iniziato a pregare – come dice Gesù – “per impulso del cuore”: “È la prima ed essenziale qualità” (Ivi.)

L’attività spirituale e didattica

- I momenti fissi

Al di là dei luoghi comuni in ambito cattolico (per cui ad esempio un pescatore poco istruito può santificarsi più di un dotto scriba, ecc.), Gesù ha lasciato a Maria Valtorta – e quest’ultima l’ha testimoniato nella sua vita personale – un insegnamento specifico sul rapporto tra la fede dei semplici e la fede dei dotti, come pure tra fede devozionistica e fede teologica. In linea di principio, alcuni “idealismi” attribuiti a Gesù, su tali questioni, si devono purificare da determinati (e spesso voluti) errori di interpretazione. Se è vero, infatti, che nei messaggi e nelle visioni di Maria Valtorta viene molto stimata da Gesù la fede semplice (ma autentica) di persone senza una particolare cultura, è anche vero che Gesù esorta, senza però che ciò divenga razionalismo superbo, ad approfondire, come possibile, le proprie conoscenze bibliche e religiose, non per un fatto culturale, ma per un ausilio alla santificazione. Più volte, nell’opera della Valtorta, si evidenzia ad esempio quanto poco si leggano i Vangeli. È dalla lettura “viva” che poi nascono gli studi, le meditazioni e i sussidi alla conoscenza. Gesù ci tiene, tuttavia, che tutto ciò – che è utilissimo alla santificazione, tanto che in un discorso alla Valtorta le dice che leggere i Vangeli è già santificazione, e parlare di Gesù è già santificazione – ebbene, avvenga, anche qui, secondo la semplicità del cuore e non secondo la vanità del mondo. In tal senso, oltre che mettere a disposizione dei presenti i testi del Vangelo e alcuni sussidi alla lettura, il Ciprel organizza degli appuntamenti di meditazione “con il cuore” dei Vangeli, alla luce anche della preziosa ermeneutica valtortiana, in modo tale che la divina Parola possa interpellare il cuore e, dal cuore di ognuno (a suo modo) sorgere un’accoglienza fervente della sua comunicazione.

Questo momento “fisso” dell’attività del Ciprel, tuttavia, va inteso come realtà orante, cioè come contenuto della preghiera stessa, non al modo di un corso di teologia. La semplicità è il territorio più fertile, riteniamo, per una spiritualizzazione della coscienza, la quale non ha in se stessa un legame immediato con la teologia intesa secondo il linguaggio contemporaneo.

La preghiera del rosario è il secondo momento “fisso” (non in senso cronologico) dell’attività del Ciprel, il rosario nel quale ognuno, secondo il linguaggio del suo cuore, interviene armonicamente nell’esposizione delle Ave Maria, affinché in lui sorga l’illuminazione dello spirito e possa testimoniarla agli altri. Nell’opera di Maria Valtorta sono molti gli appelli che Gesù fa (per prima alla sua veggente) relativamente all’importanza della contemplazione viva del mistero della sua partecipazione alla nostra storia umana. In una circostanza speciale è la stessa Madonna a chiedere alla Valtorta (già stremata per le malattie e la stanchezza) l’ulteriore recita dei misteri del dolore, a motivo di alcuni eventi dolorosi in atto nel mondo. E Gesù non dispensa mai il suo “piccolo Giovanni” dall’efficacissima recita di ulteriori novene, offerte per il bene dei fratelli.

Il rosario comunitario, emergente “dal cuore” (eventualmente, a seconda dei casi, anche la recita di qualche speciale novena) è parte integrante della spiritualità del Ciprel, depurandone la forma e il metodo della recitazione da un’idea (dal sottile sottofondo pagano) di una preghiera monotona o addirittura superstiziosa. Dice a riguardo la Madonna: “Ti ho dato il 5 la vista intellettiva di ciò che è un Rosario ben detto: pioggia di rose sul mondo. Ad ogni Ave che un’anima amante dice con amore e con fede, io lascio cadere una grazia. Dove? Dappertutto: sui giusti a farli più giusti, sui peccatori per ravvederli. Quante! Quante grazie piovono per le Ave del Rosario!” (Quaderni dal 1945 al 1950, CXVI, Capitolo 606, 8 maggio 1947). Il rosario, al Ciprel, intende attuare questa promessa della Vergine Maria.

Vi è poi un terzo momento, l’ultimo di quelli da noi definiti “fissi”, che costituisce l’attività di preghiera del Ciprel. Se, infatti, il fine fondamentale della nostra attività, come abbiamo detto sopra, è quello di una illuminazione della coscienza per un continuo colloquio con Dio, è chiaro che questa coscienza deve essere previamente purificata da ciò che la priva della coabitazione con la grazia, di cui l’illuminazione auspicata non è che un segno: il peccato. Ovviamente, non si tratta qui di procedere con una confessione sacramentale, la cui competenza è riservata ai sacerdoti. Piuttosto, si tratta di una fase della preghiera comune nella quale, con il cuore contrito, si medita su se stessi e si offrono al Salvatore (in vista della confessione) tutte le piccole o grandi trasgressioni rispetto al suo amore. Il Ciprel offre degli spunti testuali su questo tema, in modo che, mediante un conforto biblico o testuale, il soggetto sia confortato nella riesamina della sua coscienza.

- I momenti “accidentali”

Essendo pensati come aventi luogo mensilmente in Chiesa (e con cadenza concordata anche negli ambienti della Casa di Miriam), gli incontri “comunitari” del Ciprel[4] possono prospettare alcuni incontri speciali di adorazione eucaristica e altri di catechesi su determinati argomenti da parte di qualche sacerdote invitato per l’occasione[5].

Sull’adorazione eucaristica, Gesù ha detto molte cose alla Valtorta, come pure l’angelo Azaria. Ad esempio, Gesù ha rivelato come i pastori della Natività siano stati i primi adoratori del Corpo del Signore. Azaria ha rivelato con quanta indicibile partecipazione gli angeli tutti adorino il Santissimo Sacramento e in modo speciale l’Eucaristia, sebbene essi, ovviamente, non possano assumerla. Il fine del Ciprel, in questo ambito, è quello di attuare le parole di Gesù alla Valtorta, quando le dice: “Infinite sono le Chiese dove sono solo. Vieni con il tuo spirito in esse. Supplisci alle altrui mancanze d’amore. Impara da me a dire: Ho ardentemente desiderato. Ho ardentemente desiderato di venire a te, Gesù che stai tutto solo su tanti altari, per dirti che ti amo con tutta me stessa. Ho ardentemente desiderato di vederti, o mio eucaristico Sole” (Quaderni del 1943, VIII, Capitolo 158, 27 ottobre 1943). Gesù si è lamentato di come egli sia lasciato spesso solo nei tabernacoli delle Chiese. Ha detto ancora, a riguardo di ciò: “Troppo poco sono adorato dai cristiani, dai cavillatori che per adorarmi hanno bisogno di più di un apparato. Oh! ma amatemi solo per forza d’amore! Vedetemi e credetemi solo per forza di fede!” (Ivi).

Seguendo l’insegnamento della Valtorta e i parametri metodologici sopra esposti, il Ciprel intende da un lato compensare la carenza espressa da Gesù, dall’altro ottenere, nell’umiltà e nella preghiera adorante, quella grazia dell’illuminazione della coscienza che ci porta a riconoscere Gesù Cristo come degno di adorazione e di lode.

Un altro tipo di attività “accidentale” proposta dal Ciprel (oltre a quelle che qui non sono elencate in quanto contingenti alle singole situazioni degli incontri), è quella del confronto e della “distribuzione” di testualità sacre e, specificatamente, di estratti testuali valtortiani, al fine di trarre, dalla conoscenza delle vite dei santi o dei mistici, o dello stesso Magistero in alcuni suoi documenti, un maggiore arricchimento dello spirito.

Le opere di misericordia corporale, veicolo per la elevazione dello spirito

Il Ciprel si propone – in modo coerente alle sue possibilità – una diffusione dello spirito di concretezza nella adesione alle opere di misericordia corporale. Gesù ha insegnato come queste ultime costituiscano un basamento previo a quelle dello spirito. Come sappiamo dalla stessa testimonianza della Valtorta, Gesù girava, ovunque andasse, con una “borsa per i poveri” e, in ogni città in cui entrasse, il suo primo interesse era per i malati (nello spirito) e i poveri. La quantità di miracoli e di guarigioni, ma anche di beneficenze, di aiuti, di consolazioni e di atti di amore nei riguardi dei malati, dei bisognosi e dei sofferenti, è immensa da parte di Gesù. Ai suoi discepoli, e a tutti noi, Gesù domanda il medesimo comportamento, senza perderci in valutazioni pregiudiziali o egoistiche rispetto a ciò.

Il Ciprel intende, sempre nella prospettiva della illuminazione della coscienza, risvegliare lo spirito cristiano con la virtù concreta del servizio e dell’aiuto a chi soffre (secondo le possibilità di ognuno), sapendo che è da qui che “il cuore” – di cui si è parlato in precedenza – costruisce la preghiera più autentica, quella di un amore oggettivamente vissuto e che è veicolo per una ascesa spirituale ai beni celesti.

Illuminazione e sacrificio

Al “centro” (nel senso di questa parola che sopra abbiamo evidenziato) dell’attività del Ciprel, si è detto che sussiste la ricerca dell’illuminazione dello spirito (grazia) che conduca il soggetto ad un “continuo” colloquio con Dio. Tale illuminazione, tuttavia, conosce un momento significativo di espressione quando è associata all’esperienza della sofferenza. Se il Ciprel, infatti (alla luce dell’insegnamento valtortiano) si adopera, da un lato, nella concretizzazione delle opere di misericordia corporale, dall’altro, tanto di più (e ancora con il sostegno ispiratore di Maria Valtorta) si impegna nella conoscenza e nell’accettazione di quella illuminazione che ci rivela come, nella sofferenza, si vive in modo sublime l’amore di Cristo e perciò essa non la si deve – come accade spesso – con ogni mezzo esorcizzare come nemica dell’uomo.

In un passo dell’Evangelo come mi è stato rivelato, Gesù dice al suo diletto Giovanni: “Più si soffre e più si redime” (Volume 8, Capitolo 527,6, 8 novembre 1946). Queste parole, così semplici nella costruzione letteraria, sono tanto difficili da comprendere e soprattutto da accettare, per molti motivi. Innanzitutto, perché la sofferenza non piace a nessuno e sono pochissimi coloro che (lo diceva a suo modo già san Paolo) sono pronti a soffrire affinché a un altro venga del bene. In verità, tuttavia, vi è un secondo motivo, più profondo e teologicamente complesso del precedente, che in molte coscienze rende incomprensibili e inaccettabili le parole di Gesù sul valore della sofferenza. Tale motivo si genera dal rifiuto o dall’incomprensione del significato di “redenzione”, sia di se stesso, sia degli altri. Persino in alcuni ambienti teologici il concetto di “redenzione” soffre i dolori del parto. E tuttavia, l’opera della Valtorta volge continuamente ad esso il suo sguardo, sia nel senso della redenzione operata da Gesù (che gli è costata l’acquisto a caro prezzo, cioè nel dolore assoluto) di noi stessi, sia nella corredenzione attuata da Maria, che le ha riservato la consacrazione a sofferenze terribili (e anch’esse accettate per noi), sia, ancora, la partecipazione a questo principio di redenzione che, cominciando dal giusto Giuseppe, sposo di Maria e fino ai giusti di ogni tempo, contribuisce, “nel dolore” a quell’oggettiva purificazione del cuore, alla liberazione dal peccato e all’annullamento delle sue conseguenze in ogni uomo disposto, nella fede, a tutto ciò. La sofferenza è la via illuminativa per eccellenza, poiché più di ogni altra, se vissuta “nel Signore”, accelera i tempi della purificazione e produce i frutti della redenzione.

La Valtorta ha vissuto in modo estremo questa partecipazione alla sofferenza, offrendosi come anima vittima per i peccatori “sponte sua”. Non certo a tutti, Gesù, chiede un simile investimento “nel dolore”: ciò nonostante, ci chiede di saper cogliere il valore redentivo che si nasconde dietro le piccole o grandi sofferenze che viviamo, per noi stessi e per gli altri, e che la fede ci insegna che non sfuggono mai in alcun modo allo sguardo di Gesù, ma anzi, gli risultano immensamente gradite quando sono offerte per la purificazione dal peccato. In tal senso, ciò che per la guarigione dalla sofferenza oggettiva dei malati e dei sofferenti che al Ciprel è proposto, non contrasta l’insegnamento teologico sul valore redentivo della sofferenza che, negli incontri di preghiera, viene meditato. Non vi è infatti in ciò alcuna contraddizione, dal momento che Gesù stesso (e la Valtorta lo insegna con esempi molteplici nella sua opera) – che ha guarito moltitudini di malati – è lo stesso che insegna l’immenso valore della sofferenza quando è accettata e offerta per espiare i propri o altrui peccati.

La spiritualizzazione della persona umana

Persona è un termine che, oltre che ai Tre della SS. Trinità (dopo molteplici studi sul tema), e oltre che alle creature angeliche, viene riferito all’uomo, anche se in un modo molto diverso che negli altri due casi suddetti. In un certo senso, il riconoscimento dell’uomo in quanto “persona”, con tutto ciò che consegue, è già un primo traguardo dell’amore, poiché riconosce in lui, e chiunque sia, una dignità e un valore che non possono mai essere violati, per nessuna ragione. Gesù, tuttavia, ci chiede ancora di più di questo semplice riconoscimento. La Valtorta lo evidenzia a più riprese nella sua opera. Gesù ci domanda già su questa terra la spiritualizzazione della persona umana. Ivi è un ulteriore principio di illuminazione della coscienza che il Ciprel, mediante la preghiera, cerca di approfondire. Vi è un dato previo da chiarire, in questa direzione. L’uomo, infatti, non è un puro spirito, come gli angeli (né, ovviamente, è spirito come le Persone divine). La persona, nel senso umano del termine, si attua anche mediante il corpo, che è reso vivo dall’anima che è in lui. Lo spirito umano è la parte eletta dell’anima, in cui, come si è visto sopra, vive e feconda la somiglianza con Dio, che è il parametro per la nostra vera gioia. Gesù non ci chiede – non potrebbe chiedercelo, essendo il corpo voluto da Dio – di dimenticarci di avere un corpo. Egli provvede, anzi, nella giusta misura, alle necessità corporali (come ci attesta Matteo 6,25ss.). Ci promette inoltre la risurrezione del corpo, sul modello della sua stessa risurrezione. Ciò che invece Gesù vuole che noi rimuoviamo da noi stessi (e dunque dalla nostra persona), è la “carnalità”, intesa qui come dominio dispotico e oscurante della carne sullo spirito. “È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla”, dice Gesù in Gv 6,63. La Valtorta echeggia questo insegnamento di Gesù con molteplici richiami alla necessità del primato dello spirito, nella persona, rispetto al corpo, inteso qui nel senso “carnale” del termine.

“Io vi voglio spirituali”, ad esempio, è un’esortazione che Gesù, nell’opera di Maria Valtorta, destina ai suoi Apostoli, legati “alla carne” secondo l’intemperanza, il pregiudizio, l’ira, la focosità, i sensi. E tuttavia questa sua esortazione è giunta a tutti i discepoli della prima ora, accomunati ognuno a suo modo dalla medesima carnalità, e persino a tutti quelli che poi non lo hanno seguito, né più ascoltato. E giunge a noi, oggi.

La Valtorta non si dispensa da una solo apparente esagerazione: “Siate come serafini”. Gesù, cioè, ci esorta a ricordarci della natura spirituale dell’amore, di cui, nel caso umano, la carne è un sacramento. Il Ciprel nella preghiera si impegna al conseguimento di questa condizione “angelica” dello spirito, che nell’uomo riposa nel corpo e arde d’amore per Dio.

Dio al primo posto, nel pensiero e nell’atto

L’illuminazione di coscienza secondo la grazia, lo si è già evidenziato a più riprese, è il fine spirituale delle attività, delle preghiere e delle meditazioni del Ciprel. Maria Valtorta ci agevola il perseguimento di questo fine con la sua preziosissima testimonianza, che se già i Vangeli prospettano, viene per il suo tramite purificata da interpretazioni riduttive o peggio fuorvianti.

Sin dal principio dell’opera valtortiana è Gesù stesso a testimoniare, con i suoi gesti, le sue parole, i suoi atti, come sia il volere del Padre a dover possedere l’assoluto primato sul volere umano. Dice ad esempio Gesù ai suoi Apostoli: “Vogliate soprattutto bene alla volontà di Dio” (L’Evangelo come mi è stato rivelato, Volume 3, Capitolo 176,1, 1giugno 1945).

Queste parole di Gesù non vanno intese come un “ossessivo” richiamo al primato della volontà di Dio sulla nostra, né superficialmente accolte senza un concreto riverbero nella nostra vita.

L’illuminazione della coscienza si dilata tanto più uno capisce che l’ossequio alla volontà di Dio non è un puro assenso dell’intelletto che poi rimane, ciò nonostante, ancorato al primato delle cose umane su Dio.

Piuttosto, esso consiste in uno slancio, in un abbandono totale alla volontà di Dio, poiché la si riconosce senza riserve come una volontà giusta, che ama, che libera e che salva dall’errore la volontà umana. Non ci può essere falsità in questa dichiarazione di adesione a Dio, poiché egli conosce i suoi figli e legge l’eventuale inganno del cuore. Nell’opera valtortiana si moltiplicano gli esempi di smascheramenti che Gesù effettua, nei cuori umani, in riferimento a quell’ipocrita – perché non realmente sussistente e solamente esteriore – adesione a ciò che Dio vuole. La verità della vita, tuttavia, come pure la salvezza eterna, non si possono conseguire mantenendo la volontà umana in posizione egemone rispetto alla volontà divina. Gesù ce lo ha insegnato, per esempio, nella preghiera del Padre nostro, quando ci esorta a dire: “Sia fatta la tua volontà”. Sono le stesse parole che Gesù pronuncia nel Getsemani, dinanzi alla sua imminente passione. Sono le stesse parole, ancora, che Gesù ha trasformato in gesti e opere concrete nella sua vita pubblica sino alla fine, combattendo tutte le forze ostili che si opponevano al compimento della volontà del Padre nella sua vita. E se sulla croce il Figlio ha vissuto l’abbandono del Padre (che la Valtorta intende come il raggiungimento della perfezione del supplizio), non per questo il Figlio ha smesso di invocarlo e di consegnare se stesso alla sua volontà.

Non è sempre facile questo percorso integrale di consegna totale del primato della propria vita alla volontà del Padre, insidiati come siamo da molteplici forme di ripudio e di diniego di essa. Il Ciprel, nella sua ricerca di illuminazione della coscienza (con il conforto della testimonianza valtortiana), induce lo spirito a meditare e a cercare di rafforzarsi nella coscienza della sua totale dipendenza, in ogni situazione della vita, dalla volontà di Dio.

Gli incontri al Ciprel

Si è detto che mensilmente il Ciprel prega in Chiesa, ma che la sua attività si svolge come luogo fondamentale negli ambienti della Casa di Miriam[6]. Ivi si possono ricevere informazioni, partecipare alle iniziative qui organizzate e consultare i testi, in specie di o su Maria Valtorta, nonché le Bibbie e i Vangeli resi disponibili per il tramite delle Edizioni La Casa di Miriam.

Tutti i gruppi che vorranno aggregarsi al Ciprel, in Italia o nel mondo, devono segnalare la loro adesione e la loro applicazione di quanto disposto nel presente libretto costitutivo e aggiungere al nome “Ciprel” quello della località in cui operano.

Gli incontri in Chiesa, una volta al mese, hanno la durata di un’ora e, previo consenso sacerdotale, sono diretti totalmente dal personale laicale preposto a ciò (in ciò che ai laici è consentito e che non intralcia l’ufficio sacerdotale).

Quando gli incontri avvengono, invece, negli ambienti della Casa di Miriam, essi sono diretti dal personale del gruppo La Casa di Miriam e, l’eventuale invito di sacerdoti, non li vincola alla conduzione degli incontri. Il Ciprel intende, infatti, nel pieno rispetto del sacerdozio, proporre una spiritualità cattolica laicale.

Appendice

La fede cattolica secondo l’idea valtortiana: schemi e spiegazioni per capire la fede

Nel nostro testo, già citato in precedenza, intitolato “La fede languente”, abbiamo elaborato la proposta di una definizione teologica della fede, alla luce della integralità di ciò che la Valtorta ha scritto. Questo per rendere l’idea di una solidità anche “teologica” dell’opera in oggetto. Questa definizione – cui segue lo schema visivo – è la seguente:

“La fede è possibilità di salvezza nella triniforme unità dell’obbedienza”.

Volendo spiegare con semplicità questa definizione – cosa che rispecchia lo spirito metodico del Ciprel – possiamo dire che “possibilità” di salvezza, per la fede, significa che Dio non la impone, ma la propone nel suo Figlio. “Triniforme” significa, come si può vedere nello schema più avanti, che sono tre le forme nelle quali questa fede viene proposta: la conoscenza, la fiducia e l’adesione a Dio. La conoscenza è ciò per cui Dio si rivela al nostro intelletto, mediante tre ulteriori forme: la Scrittura, la natura e l’illuminazione. Proprio questa illuminazione, nella preghiera, è il quid differenziale del Ciprel: ottenere la grazia di un continuo colloquio con Dio per tutta l’esistenza terrena, in ogni contesto nel quale uno venga quotidianamente a trovarsi. Esiste, in tal senso, una via unitiva, cioè una sostanza che tiene insieme le tre forme sopra elencate: l’obbedienza. La Valtorta non si risparmia in nulla nella valorizzazione di essa come la sostanza onnipresente in tutte le virtù e che fondamenta la fede stessa nella sua “possibilità” attuativa.

Il Ciprel è una realtà spirituale che opera sotto la direzione organizzativa delle Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam Torino. Il suo fondatore è Francesco G. Silletta, teologo ed editor

Copyright Edizioni e Libreria Cattolica La Casa di Miriam

Piazza del Monastero 3 – 10146 – Torino

Tel. 3405892741

www.lacasadimiriam.altervista.org

Estratto esemplificativo da una meditazione al Ciprel: “A te che corri dove ti percepisci amato”

“[…] Gesù, io so che tu ci sei, e ci sei come Signore di tutte le cose, e anche se tutto dovesse far sembrare lontana o persino inesistente la tua presenza, tu ci sei, e tutto domini e governi. La fede si erga sopra le iniquità del mondo, al di là delle sembianze che esso assume, e continui a produrre una rinnovata e ferma, indissolubile certezza, nel nostro cuore, che Gesù Cristo è Signore della storia, e che il suo sguardo è onnipotente e onnisciente su ogni singola attività del creato. Questa fede in te, Gesù, che talvolta necessita di un eroismo speciale per non essere avvolta nei dubbi della vita, sia il nostro continuo atto d’amore per te, che ti sei consegnato a noi, affinché divenissimo tuoi mediante il tuo sacrificio. Non lasciarci mai, dunque, senza la fede in te, o con una fede soltanto parvente, soltanto intuitiva, soltanto esteriore: tutto ciò che operiamo in questa esistenza abbia la mozione da questa fede in te e sia orientato e finalizzato alla fede in te. Dove infatti tu ti percepisci da noi creduto, vivente nella nostra fede, tu giungi glorioso e potente, e ci consoli e liberi da ogni male, secondo il tempo e il modo della tua sapienza. Ora noi ti chiediamo che per mezzo della fede in te, tutto ciò che siamo divenga una cosa sola con te, senza più nessuna distanza temporale, senza più che l’ambiente o il luogo terreno in cui siamo ci dividano o ci separino da te, poiché tu spezzi ogni distanza e colmi ogni vuoto, trascendi il tempo e non hai limiti di estensione. Vieni ad abitare in noi, Gesù, in modo speciale laddove siamo più orfani di pace e di serenità, dove in noi si alimentano sospetti e inquietudini, e diviene feroce la paura. Abbiamo bisogno di te per poter vivere: tolto te, è la vita stessa che ci viene tolta, e questo ce lo dice la fede in te. Salvaci dunque da ogni tribolazione spirituale, poiché sappiamo che tutto passa via veloce, e viene l’ora anche per noi, in un momento qualsiasi, di venire al tuo cospetto, chiamati da te a lasciare questo mondo e a mostrarti l’esito della nostra esistenza. Sii buono con noi, Gesù, pur essendo noi peccatori e miserabili nel darti l’amore e la lode che meriti. Salvaci dalle rovine della nostra esistenza, per la fede che illumina il nostro cuore, affinché da oggi diveniamo sempre più lieti di essere cristiani, segnati come figli di Dio nel mondo e operanti per la testimonianza della tua salvezza. Sii benedetto, Gesù. […]” *** Testo di F.G. Silletta

Lettura di Mt 6,9-15:

9 Voi dunque pregate così:

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome;

10 venga il tuo regno;

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

12 e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

13 e non ci abbandonare alla tentazione,

ma liberaci dal male.

14 Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 15 ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.

Recita del S. Rosario insieme

Lettura meditata di un brano di Maria Valtorta[7]

“[…] Solo il mio amore poteva dirvi: Dite ‘Padre nostro’. Con questa espressione vi ho investiti pubblicamente del titolo sublime di figli dell’Altissimo e di fratelli miei. Se qualcuno, schiacciato dalla considerazione della sua nullità umana, può dubitare di essere figlio di Dio, creato a sua immagine e somiglianza, pensando a questa mia parola non può più dubitare.

Il Verbo di Dio non erra e non mente. E il Verbo vi dice: Dite ‘Padre nostro’[…]”.

(Quaderni del 1943, Capitolo 51, 7 luglio 1943)

Silenzio e preghiera personale

Considerazioni e brevi riflessioni condivise

Io credo in Dio Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra;

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito di Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto;

discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte;

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo,

la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,

la remissione dei peccati, la risurrezione della carne,

la vita eterna.

Amen.

Conclusione:

“Ti benediciamo, Gesù, poiché ci hai dato l’occasione di pregare insieme, glorificando il tuo nome. Ti siano gradite le nostre intenzioni e permettici di amarti sempre più. Amen”.

L’effetto imitativo e santificante dell’economia valtortiana

L’istituzione di un nuovo centro di preghiera, fondato sui principi testuali, teologici e spirituali dell’opera di Maria Valtorta, è la conseguenza di quello spirito di conversione, di purificazione e di testimonianza evangelica che, prima ancora che dall’idea del fondatore, sorge dall’opera stessa, quale trasmettitrice di un principio imitativo nell’annuncio del Vangelo, nella vita di preghiera e nella stessa conversione del cuore.

Maria Valtorta, in tal senso, è un vitale principio di adesione al Vangelo di Gesù Cristo, poiché oltre che illuminarne il senso, i dettagli, i contenuti, le sfumature e molti altri aspetti, colpisce il cuore nella sua volontà di adesione all’insegnamento di Cristo, di purificazione dal peccato, di testimonianza dell’amore infinito di Dio, che non lo ha trattenuto dall’inviarci suo Figlio, in una carne umana, affinché fossimo salvati. Noi siamo figli dell’Amore e, riconoscendoci tali, ci sentiamo chiamati a moltiplicare – mediante la preghiera, la condivisione e la conoscenza – questa stessa filiazione, affinché molte anime possano avvicinarsi o riavvicinarsi alla fede cattolica.

Non un principio “docente” sta alla base del nostro centro, ma un principio “illuminante” da cui per primi noi siamo stati illuminati, mediante l’incontro con Maria Valtorta e la sua opera.

In tal senso, cerchiamo unicamente di trasformare la nostra vita sulla terra con il principio della “reciprocità della trasformazione” che la Valtorta ci insegna.

Nei suoi testi, ad esempio, alcuni personaggi hanno conosciuto e amato Gesù Cristo, trasformando se stessi, unicamente mediante degli altri personaggi coadiuvanti la loro trasformazione. Pensiamo per esempio a Giovanni di Endor, a Marziam (divenuto poi discepolo di san Pietro dopo l’ascensione di Gesù), o ad Anastasica o a Cleofa di Emmaus, o ancora agli stessi Simone e Giuseppe, due dei quattro “fratelli” del Signore. Tutti personaggi trasformati nel tempo – nella fede in Cristo – da dei conduttori di trasformazione, ossia altri personaggi che, prima di loro, hanno vissuto la medesima trasformazione, divenendo poi tutti dei discepoli di Gesù.

Il nostro centro segue la stessa ispirazione trasformatrice. Non maestri, ma testimoni di una conversione possibile, in qualunque momento e situazione della vita, anche in seno alla laicità.

La spiritualità del Ciprel

(Centro Internazionale di Preghiera Laicale)

(Dall’interno):

“Centro” è un titolo con cui qualifichiamo il Ciprel non tanto dal punto di vista dell’organizzazione, quanto piuttosto da quello del “cuore”, da cui la preghiera sorge e si diffonde in tutta la persona e, mediante la persona, nel mondo esterno ad essa. Gesù dice, per esempio, alla Valtorta, che lì dove il cuore è, lì convergono l’intelletto, la parola, lo sguardo, l’azione […]

Si fonda a Torino una nuova realtà cattolica, il Ciprel (Centro Internazionale di Preghiera Laicale). La spiritualità e le attività di questo centro sono ispirate alla testimonianza e all’insegnamento di Maria Valtorta, tramandati nei suoi scritti e manifestati nella sua stessa esistenza personale. In questo libretto costitutivo vengono presentati i principi e i fondamenti operativi teologico-spirituali.

[1] Se ne parla in modo esteso nell’opera di F.G. Silletta, La fede languente, Edizioni La Casa di Miriam, Torino 2023, passim.

[2] Il sottotitolo è: “Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta”: si evidenzia, quindi, il carattere realmente teologico dell’opera della Valtorta.

[3] Il concetto di “parte”, come quello di “partecipazione”, sono fondamentali nell’opera valtortiana.

[4] Ve ne sono anche di individuali, non tuttavia in Chiesa, ma negli ambienti della Casa di Miriam.

[5] Il Ciprel è infatti un’organizzazione laicale.

[6] E ogni affiliato di altre città in un suo ambiente idoneo.

[7] Queste letture non sono sempre necessariamente tratte dagli scritti di Maria Valtorta, ma anche da altri santi, mistici o teologi. Ciò nulla toglie al fondamento valtortiano della nostra attività spirituale.

Disponibile il testo con spedizione in Italia e all’estero in 24h – “La fede languente. Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta” – di Francesco Gastone Silletta – 1ª edizione © Copyright Edizioni La Casa di Miriam:

In questo suo essere entitativamente possibile, la fede cristiana è un mistero. La possibilità che l’uomo possa allontanarsi di sua volontà dalla salvezza che Dio, in Cristo, gratuitamente gli dona mediante la fede, non ha “naturali” spiegazioni. In un dialogo molto pregnante, che si rinviene nell’opera di Maria Valtorta, fra Gesù e l’Apostolo Matteo, viene enfatizzato questo mistero del rifiuto della fede: (Matteo vede il Maestro inquieto, e gli si avvicina nella notte, ndr., e Gesù gli dice): “Matteo, tu non sei uno semplice come Pietro e Giovanni. Astuto sei, e sei istruito. Sii anche schietto. Saresti tu felice di queste conquiste? (Gesù si riferisce alla “finta” conversione di Eli il fariseo, e alla “mezza” conversione di suo cugino Simone di Nazareth. Matteo si stupisce che Gesù non ne sia contento. Gesù gli dice ancora, ndr.): “[…] Matteo, tu eri realmente convertito. […] Venivi a me senza tutto un lavoro di pensiero, venivi per volontà di spirito. Non così Eli, e neppure Simone […]. Non sono queste conversioni, sotto pungolo di considerazioni umane, che mi fanno felice” .

L’esempio posto qui sopra, ovviamente, corrisponde al tempo stesso della predicazione pubblica di Gesù. Si può tuttavia estendere, quello che di teologico esso significa, come valido per ogni tempo (perché, ancora una volta lo evidenziamo, la teologia della fede trascende la storia). La Valtorta mette in luce il limite teologico di una fede soltanto umana, la quale impedisce una integrale adesione a Cristo della persona. La dimensione di “possibilità”, che abbiamo detto essere peculiare della fede nella misura in cui, ad essa, si può opporre un cosciente diniego, è intrinseca a determinate decisioni umane che conducono lontano dal Cristo, o quantomeno non in comunione con lui, nonostante l’evidenza di determinati segni, siano essi di natura taumaturgica (Eli il fariseo, ad esempio, aveva ottenuto da Gesù la guarigione miracolosa del nipote) o addirittura di parentela, come nel caso del cugino Simone, fratello di Giuda, Giacomo e Giuseppe .

Questo aspetto dell’umano, inteso come istanza da superare, trascendendo se stessi, nella fede cristiana, è di capillare importanza nella teologia della fede valtortiana, e necessita perciò di una specifica argomentazione. […]

Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam

Piazza del Monastero, 3 – Torino

Tel. 340589274

Sconti Natale 2023 –

Disponibile con sconto del 30% e consegna in 24h:

“La lettera di San Giacomo – Linee di ermeneutica della comunicazione” ***

[…] Il suo stile scritturistico, la dolcezza espositiva sono uniti a momenti di improvviso fomite locutorio, talvolta formalizzato in espressioni apparentemente fuori dai “cardini” della mite esposizione esortativa, come “gente infedele!” (4,4) o, in riferimento ai ricchi: “Piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano!” (5,1). In questo senso, il linguaggio, la tonalità comunicativa, la retorica e lo stile scritturistico sembrano potere rivelare dell’autore alcuni elementi ai quali la pura ricerca storico-critica, né qualunque altra ricerca extra-testuale possono in ultima pervenire, poiché sono le parole stesse a dire l’ultima parola sull’autore che le pronuncia. L’identità dell’autore, seppure soltanto in forma ideale (autore implicito), può così essere tratteggiata in larga parte a partire dalla sua stessa esposizione, dalla maniera in cui comunica il proprio messaggio, dalla sua tecnica letteraria, retorica e da molti altri aspetti testuali che in fondo costituiscono la “forma” stessa della sua lettera. Se questa identità dell’autore, da un punto di vista stori-co, può risultare come “nient’altro che un’impalcatura della nostra mente, fatta con l’aiuto di elementi della storia narrata” , è pur vero che questa stessa identità può condurre il lettore ad una comprensione maggiormente “pura”, nel senso di oggettiva, del fine stesso a cui la lettera mira in maniera “sintetica”, cioè tramite il ricorso a condensati enunciati estratti dall’esperienza comune e proposti attraverso un “immaginifico” corredo di allegorie, similitudini e metafore che vanno a cogliere il segno non in modo divulgativo, ma “secco”, diretto al cuore del lettore stesso.

Su di sé come sui propri lettori (reali) l’autore elabora una sola informazione: di se stesso dice in apertura il proprio nome, Giacomo, e la qualifica, in fondo piuttosto evasiva . Dei destinatari, allo stesso modo, l’autore non usa particolari estensioni descrittive, ma si limita all’ancora vaga, a suo modo, espressione delle “dodici tribù disperse nel mondo” (1,1).

Unità e sintesi contraddistinguono da principio l’intento e l’esposizione dell’autore, il quale non divaga in esplicitazioni nominali, identificatrici, personalistiche rispetto a qualcuno in particolare, ma ruota in maniera unitaria attorno al suo nucleo contenutistico, elaborato dapprima a livello ideale e quindi e quindi esteriorizzato secondo una calibrata andatura scritturistica. La “forma” della lettera ci pare allora il fattore chiave nell’ermeneutica della lettera stessa, il polo dominante attraverso il quale la comunicazione di Giacomo può sviscerare se stessa nel proprio fine, ma anche nel proprio incipit linguistico e teologico.

In questa prospettiva intendiamo analizzare in questo lavoro proprio l’aspetto “formale” della lettera di Giacomo nel suo essere un testo comunicato ad una comunità di lettori da lui stesso previamente identificati (1,1) e pur tuttavia acquisito dalla storia stessa come testo fruibile, nella sua significazione, da una ben più ampia assemblea di destinatari – noi tutti figli della Chiesa – i quali evidentemente sono chiamati in una maniera distinta, rispetto al primitivo destinatario, a cogliere il medesimo contenuto e lo stesso vincolo di dipendenza da colui che l’ha una volta per sempre elaborato nello scritto. […]

*** di Francesco Gastone Silletta

1ª edizione Tel. 3405892741

© Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam

www.lacasadimiriam.altervista.org

Disponibili cartoline plastificate con preghierine per necessità varie:

Il mio intervento al Convegno Nazionale su Maria Valtorta dello scorso 14 ottobre 2023. F.G. Silletta

Iniziamo la Novena al Servo di Dio Matteo d’Agnone, teologo ed esorcista – Ricorrenza il 31 ottobre ***

*** Testi di F.G. Silletta – Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam

1° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che con umiltà hai testimoniato l’amore di Cristo,

nello speciale ministero della liberazione,

noi rivolgiamo la nostra preghiera,

nella speranza cristiana, che non delude mai,

della tua intercessione per noi.

Con la tua carità e la forza della tua fede,

ti sei manifestato pietra d’inciampo (cf. Ger 6,21)

per molti demòni, che legavano i figli di Dio

nel peccato e nella malattia.

Tu hai preso su di te le loro sofferenze,

ti sei caricato dei loro dolori

e tutto hai consegnato alla misericordia di Cristo,

che per tuo mezzo ha moltiplicato il suo perdono (cf. Sir 18,11).

La tua umiltà ti ha reso giusto agli occhi di Dio,

poiché chi confida nel Signore è al sicuro (cf. Pr 29,25)

e non teme nulla del domani

fidandosi dell’amore provvidente del Signore.

In te, dunque, noi confidiamo,

come fratello che prima di noi ha vinto il Maligno

e che ora dal Cielo ci difende dai suoi assalti,

affinché anche noi otteniamo in eredità

il regno di Dio e la sua giustizia (cf. Mt 6,33).

Aiutaci, Matteo,

a crescere nella fede in Gesù Cristo,

che non abbandona mai nessuno di quanti lo invocano;

ascolta la nostra preghiera

e difendici dallo scoraggiamento.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

2° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che hai dedicato molto tempo allo studio della Scrittura

e ti sei prodigato nella difesa della verità

che la fede cattolica insegna e trasmette,

noi domandiamo per noi lo stesso amore per la divina parola,

perché “senza la rivelazione il popolo diventa sfrenato” (Pr 29,18)

e noi non vogliamo che ciò avvenga per noi.

Per questo preghiamo te,

così zelante per quanto Dio ha comunicato di se stesso,

di non cercare altrove le risposte ai dubbi e alle domande

che l’esistenza ci pone,

ma di saperle individuare,

di riuscire ad accoglierle,

di accettarle ed amarle così come sono

secondo la divina rivelazione,

senza opporci alla legge di Dio,

che ha eseguito progetti meravigliosi (cf. Is 25,1)

e che ancora ne compirà nel tempo a venire.

Illuminaci, dunque, santo ed umile teologo,

anzitutto nel fondamento stesso della nostra conoscenza,

ossia il dono della divina parola

e dell’amore per essa,

affinché nelle sue meraviglie possiamo contemplare

l’amore e la santità di Dio

e iniziare un’esistenza nuova.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

3° giorno

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che sei stato ricordato nei secoli

come un umilissimo servo del Signore,

distante dalle umane osannazioni

ed insensibile alle mondane seduzioni,

noi chiediamo che il nostro sguardo

sia costantemente proteso alle realtà celesti

e non ci siano interferenze di sorta nel nostro amore per Dio,

che salva come un gregge il suo popolo (cf. Zac 9,16)

e ricompensa in modo smisurato

il più piccolo atto d’amore.

Nella tua esistenza umana

ci hai testimoniato la fortezza nella fede,

che doma i leoni dello spirito

e placa le tempeste del cuore.

Aiutaci, dunque, santo fratello,

a stemperare la nostra anima

dai fomiti del peccato

e dall’ansia del domani,

lasciando che come un vento leggero

lo Spirito Santo governi il nostro cuore.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

4° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che hai riconosciuto e venerato i meriti di Maria SS.

quale privilegiato itinerario verso i beni del Cielo

e rifugio sulla terra dalla malizia del peccato,

noi supplichiamo l’ottenimento della fede,

della purezza e dell’obbedienza,

che hanno caratterizzato l’esperienza umana

della nostra comune Madre,

che tu ora contempli nei Cieli

e che noi nella preghiera invochiamo.

Tu con sapienza umilissima

hai divulgato la devozione autentica alla Madonna

e con coraggio e risoluta fede

hai manifestato con le opere

la dottrina che insegnavi.

Aiuta dal Cielo anche noi,

così assetati di verità,

ad ottenere sapienza e virtù,

nella totale compiacenza di Maria,

affinché per la tua intercessione

non manchi mai per noi

la sua materna protezione.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

5° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che ti sei reso amabile con le tue parole (Cf. Sir 20,13)

senza per questo cadere mai nella vanità

e nella compiacenza di te stesso,

lasciando che fosse Dio ad essere glorificato dalle tue parole

e tu unicamente in questo trovassi la tua gioia,

insegna anche a noi a lavorare per il Signore

senza legame alcuno con l’umana compiacenza,

affinché non siamo schiavi di noi stessi

e sensibili ai giudizi del mondo.

Orienta la nostra vita al volere divino,

nel quale tutto è contemplato dei nostri agiti,

in modo che imitando te

Dio si compiaccia di noi

e nella sua compiacenza

troviamo la nostra pace.

Siamo peccatori, fratello Matteo,

che cercano in te illuminazione e speranza.

Aiutaci, per questo,

a camminare sulle vie di Dio

lungo questo breve esilio sulla terra.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

6° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che con instancabile impegno, nel tuo ministero,

hai arrischiato la tua vita

pur di avvicinarti a Dio (Cf. Ger 30,21b)

e hai benedetto tante anime che cercavano benedizione

venute alla luce della fede grazie alla tua predicazione,

alla tua testimonianza e al tuo insegnamento,

noi chiediamo aiuto e protezione,

affinché la nostra fede non vacilli,

la nostra speranza non sfiorisca

e la nostra carità non si fermi.

Rendi feconde le nostre intenzioni

con la forza della tua intercessione,

perché nella gloria dei santi tu possa avere uno sguardo su di noi,

ancora viandanti e pellegrini sulla terra

e dare vigore al nostro cammino spirituale

invocando su di noi lo Spirito Santo.

Desta dunque, santo Matteo, la nostra coscienza

ad ogni voce del divino Consolatore

e procuraci un rinnovato impegno

al servizio del Vangelo.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

7° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che hai consumato la tua vita nella predicazione di Cristo,

liberando tanti fratelli dall’oscurità del male

e dai lacci del peccato,

noi domandiamo liberazione dalle insidie diaboliche

e purificazione da ogni contaminazione con la colpa.

Tu hai insegnato il perdono come fondamento stesso del Vangelo

affinché come luce che irrompe nella vita

esso permettesse di credere contro ogni evidenza di dolore

e di non temere mai nulla, continuando solo ad avere fede (Cf. Mc 5,36).

Dal perdono ricevuto, tu hai insegnato

il perdono donato, la capacità di trasmettere a chiunque

ciò che gratuitamente e immeritatamente si è ricevuto:

vedendo te, quindi, si poteva vedere l’amore

nella sua oggettiva comunicazione ministeriale.

Donaci la capacità di divenire anche noi,

come tu lo sei stato, espressione viva dell’amore di Cristo,

che non coltiva risentimento,

non macina rancore e non chiede conto delle offese;

rendici capaci di aspirare alla carità perfetta,

senza voltarci indietro al nostro passato

e mediante tale aspirazione

divenire incarnata ed oggettiva manifestazione

della Carità di Dio, che muove i suoi figli alla sua imitazione

e li fortifica nella loro intenzione.

Aiutaci, dunque, fratello Matteo,

affinché nessuna debolezza sia impedimento verso il Cielo,

ma tutto concorra ad esso,

anche le amarezze e le sofferenze di questa vita,

come doni da offrire al nostro comune Salvatore.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

8° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

che con ossequio ed umiltà hai meditato la legge di Cristo,

in modo che essa divenisse connaturale al tuo modo di agire,

di ascoltare ed aiutare il prossimo,

avendo nel tuo cuore l’immagine stessa, viva e lucente

del Cristo glorificato,

noi chiediamo luce e temperanza,

affinché per la tua preghiera in nostro favore,

non ci facciamo spaventare alla vista dei nemici (Cf. Ger 1,17b)

che vorrebbero silenziare la nostra testimonianza del Vangelo.

Tu hai saputo superare le ostilità

senza mai violare il precetto della carità,

restando umile dinanzi agli applausi

e sereno dinanzi alle offese:

aiutaci dunque nella temperanza dello spirito cristiano,

perché mai si inorgoglisca il nostro cuore,

quando siamo nell’abbondanza,

né si spaventi il nostro spirito,

quando è l’ora della prova.

Benedicici come tuoi figli spirituali,

santo imitatore di Maria santissima,

alla cui devozione hai condotto tanti fratelli

che non trovavano la santa strada del Signore.

Indica anche noi alla santa Madre nostra

quali suoi figli bisognosi di cure e di misericordia,

affinché mai naufraghiamo nello sconforto

e la sua mano materna ci risollevi sempre

dall’inquietudine e dalla sofferenza dei nostri peccati.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

9° giorno:

Antifona:

Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,

né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)

Preghiera:

A te, fratello Matteo,

il cui cuore sempre fremeva di compassione

quando qualcuno bussava alla sua porta

e che sempre era sollecito e solerte

alle richieste di assistenza e di conforto spirituale,

noi domandiamo misericordia e sostegno dinanzi al Santissimo Signore,

consapevoli della nostra debolezza

e di tutta l’eredità dei nostri peccati.

Tu hai insegnato a sperare cristianamente,

senza mai dubitare della commozione di Dio

dinanzi al fremito dell’umano pentimento:

donaci, dunque, di non soccombere al peso dei ricordi dolorosi,

alle fatiche spirituali che impone talvolta la memoria,

ai carichi negativi con i quali il Maligno assedia i nostri pensieri.

Gioia, fede, luce e speranza erano sempre nel cuore della tua predicazione

e il tuo comando sulle potenze diaboliche è stato sempre vittorioso,

poiché fondato sulla potenza di Cristo

e cosparso dell’amore eterno di Dio:

prega allora per noi,

e per tutti quelli che attraverso di noi conosceranno Gesù Cristo,

affinché anche noi possiamo governare ogni avversa infatuazione,

ogni attacco del Nemico

e testimoniare nella grazia e nella santità

l’onnipotenza del Salvatore,

che tu hai servito instancabilmente fino alla morte

e che noi come te vogliamo servire.

Amen

(Gloria al Padre)

Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi

Preghiera conclusiva

Signore Gesù,

noi ti benediciamo e ti ringraziamo

per tutto ciò che hai operato per noi,

assumendo una condizione simile alla nostra

e offrendo la tua vita per la nostra redenzione.

Perché la conoscenza di te e del tuo amore infinito

si diffonda in tutti i cuori

generando conversione e santificazione delle anime,

noi ti offriamo questo percorso di preghiera

nella memoria del tuo servo Matteo d’Agnone,

affinché ti sia gradito il nostro intento

e tu abbia compiacenza per noi.

Tu sei santo, Gesù,

e santo è chi santifica il tuo nome,

chi lo testimonia nella vita

e lo invoca nella preghiera per il bene comune,

come occorso magistralmente con il tuo servo Matteo.

Salga dunque a te,

autore della Vita,

la nostra piccola ma sincera offerta dei suoi meriti,

mediante questo breve itinerario di preghiera

nel quale abbiamo meditato le sue virtù,

evocato il suo santo ministero

ed invocato la sua intercessione.

Per la potenza dello Spirito Santo

donaci la grazia di una continua conversione del cuore.

Amen

*** Testi di F.G. Silletta –

Disponibile – Nuova ristampa del libro “La fede languente. Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta” – Spedizioni ovunque in 24h

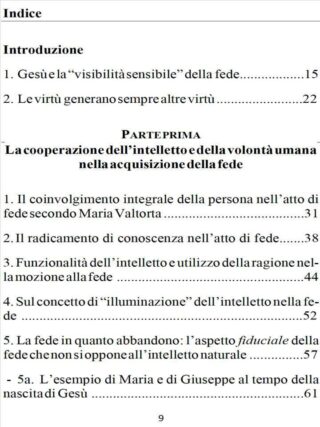

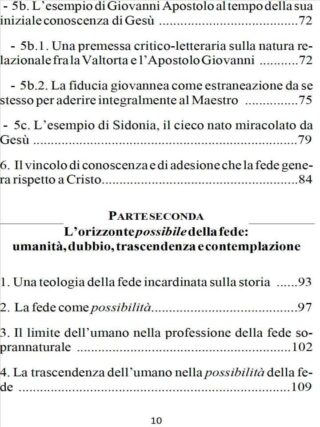

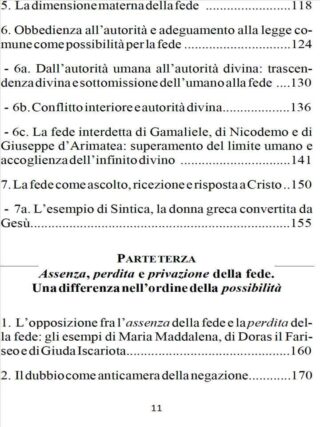

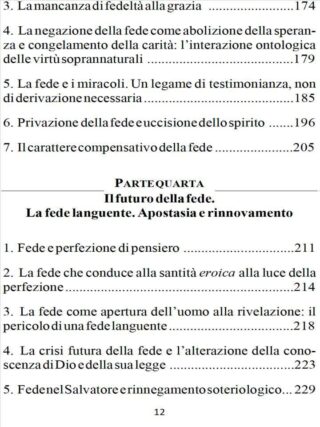

– (Per l’indice dell’opera, v. qui un po’ più sotto)

“Papa Francesco scrive che “nella fede, l’‘io’ del credente si espande per essere abitato da un Altro, per vivere in un Altro, e così la sua vita si allarga nell’Amore. Qui si situa l’azione propria dello Spirito Santo. Il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione filiale, perché viene reso partecipe del suo Amore, che è lo Spirito. È in questo Amore che si riceve in qualche modo la visione propria di Gesù”.